法式风的明清中式家具特点介绍 中法结合的结晶

摘要:浪漫旖旎如法式,优雅内敛如中式,这两种差异甚大的风格,却能交织碰撞出一种独特的情调。于是,它有了一个好听专属的名字,那就是法式中国风。17-18世纪席卷欧洲的“中国热”构成了这一时期欧洲历史的重要内容。中国文化在欧洲的传播,尤其在法国得到了充分的表现。法国宫廷不仅对中国文化表现出亲切的认…

浪漫旖旎如法式,优雅内敛如中式,这两种差异甚大的风格,却能交织碰撞出一种独特的情调。

于是,它有了一个好听专属的名字,那就是法式中国风。

17-18世纪席卷欧洲的“中国热”构成了这一时期欧洲历史的重要内容。中国文化在欧洲的传播,尤其在法国得到了充分的表现。法国宫廷不仅对中国文化表现出亲切的认同感,而且成为“中国热”的积极参与者。

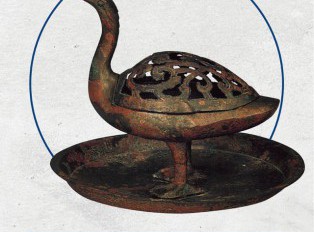

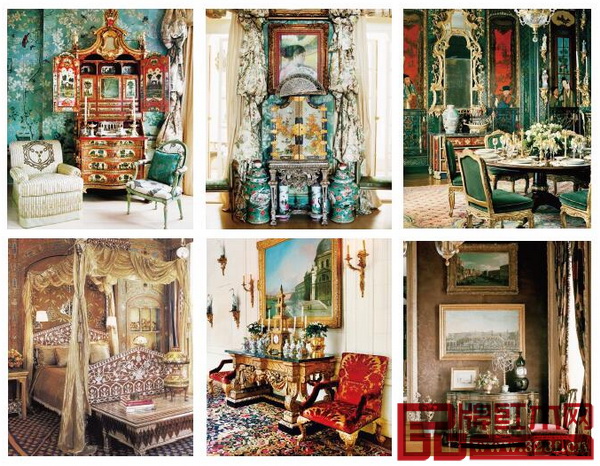

1663年至1666年间,路易十四为王宫购进了大量从荷兰等国转口的中国漆器与中国漆木家具。他在凡尔赛宫的“镜厅”就曾陈设着最好的中国书橱、桌子、瓷瓶和瓷人,上面铺着有金龙花纹的丝织品。1698年,路易十四批准“昂菲特里蒂”号商船首航中国开展直接的贸易往来,带回了中国的陶瓷和雕有山水及人物的木器及漆器,也进口了大量的中国家具,不过一般陈设在宫廷及贵族府邸。

中国文化的传播及中国风格家具本身的高贵、自由格调使得法国人对中国风格家具投入了更多的感情。在路易十四的影响下,此后历任国王对中国文化更是情有独钟,收藏的中国漆器、瓷器、纺织品与艺术品之繁多与精妙令人瞠目。在18世纪的法国,尤其是在路易十五时代,法国家具设计中曾出现过一股很强的“中国风”,无论是桌、椅、凳,还是床、柜、橱,其造型与装饰图纹,都受到了中国传统装饰文化的强烈影响。1760年,法国路易十五时期制造的中国风格的彩色梳妆台,桌腿纤细修长,中国风格的油漆涂饰引人注目。大面积的红漆底上描绘装饰着中国风土人情画面。边框和底脚涂黑漆,边角和端部镶嵌镀金的青铜雕饰。中国古典风格的红、黑、黄三色搭配,显得对比强烈又协调悦目,与幽雅曲线造型融为一体,格外华丽。

中国风格在18世纪的法国是热门题材。追求异国浪漫情调的法国王室及贵族对中国家具、中国风格家具的喜爱,掀起了法国人效法他们购置中国风格家具的热情;富裕起来的中产阶级追求自由、崇尚自然,为中国风格家具在法国的流行提供了群众基础;沙龙文化中女性对舒适浪漫的情调的追求,使得中国风格家具很快因女主人的喜欢而进入法国家庭;中国绘画特色与18世纪法国盛行的洛可可风格不期而遇,对法国这一时期的家具设计产生了重要的影响;中国园林美学思想在法国的传播,为中国风格家具在法国居室的流行创造了适宜的外部文化氛围。

可以说,对于18世纪的法国,中国风格家具在思想、文化、艺术、心理等方面有着切合其时代的适应性,也对18世纪法国家具设计中洛可可风格的形成产生了重要的影响。

洛可可风格家具于18世纪30年代逐渐代替了巴洛克风格。由于这种新兴风格成长在国王“路易十五”统治的时代,故又称为“路易十五风格”。洛可可风格最初是一种室内设计风格,后来逐渐扩展至绘画和家具设计方面。洛可可风格家具是西方古典家具的精华,至今仍久盛不衰,成为流芳百世的经典家具。在其形成的过程中,深受中国艺术的影响,发展的同时也推动了“中国风格”在欧洲的风靡。”

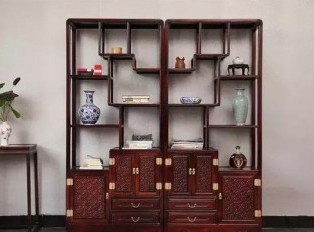

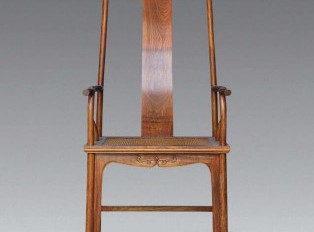

18世纪中后期“洛可可”大潮下的法国,其家具样式中出现以在家具上髹中国漆、饰中国器画、镶嵌中国陶板瓷板为特征的中国风格的法国家具,深得法国人尤其是法国上层社会的喜爱。洛可可时期和中国明清时期重叠,而明清是中式家具发展的鼎盛时期,它的一些造型、装饰特色,对洛可可风格家具设计产生了较大影响,所以,洛可可风格也可称之为“中国-法国式样”。

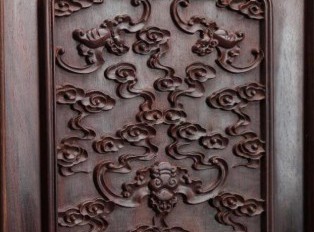

洛可可时期的家具在装饰上极其华丽和繁琐,不仅有雕刻、镶嵌、彩绘,还有描金、螺钿、髹漆,对材质的要求也比较高,只使用胡桃木和桃花心木。在家具的装饰纹样中,常可见到中国清式家具的装饰纹样,特别是卷草纹、缠枝纹和一些动植物优美、复杂的曲线纹样。清式家具和洛可可家具都是为了迎合上层人群的审美品位与要求,因此在装饰、工艺方面都很相似。

例如洛可可风格家具的腿脚处,受中式家具腿脚部的影响,从直腿样式向弯曲样式转变。洛可可风格家具的腿脚处更为弯而细,四角向下弯曲呈漩涡状,几乎所有家具的脚都采用S形的造型。椅子的扶手,也仿照了中国明清时期的造型特点。路易十五时期的柜类家具,有些摹仿中国传统山水画或者中国风图案,再罩以欧洲的清漆。受中国家具中黄铜配件的影响,洛可可风格的家具也大量使用了黄铜金属配件作为装饰。

家具艺术的发展是人们物质生活的体现。中国家具的制造手法被法国借鉴,是艺术全球化的基础,不仅反映家具工艺的传承,更是不同文化流传融合的过程。毫不讳言,作为中国的家具人,应该很自豪地告诉全世界,我们的家具历史是被全世界发达国家肯定的。